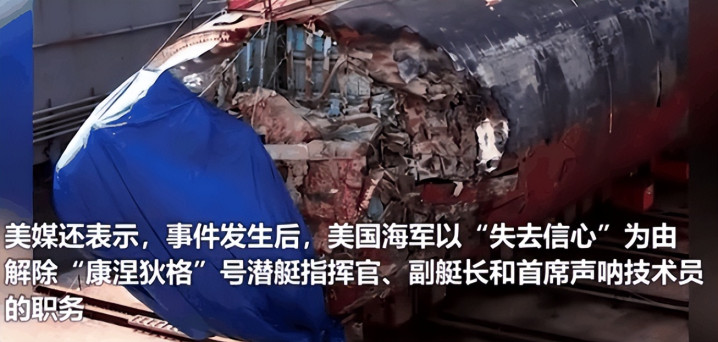

30亿美元的海底巨兽悄然沉入南海鼎盛配资,被美军奉为深海猎手的“海狼”级核潜艇“康涅狄格”号在水下突然猛烈撞击不明物体,十一人负伤、艇艏严重损毁的这艘钢铁巨兽被迫中断任务逃向关岛,最终狼狈返回本土大修。

耐人寻味的是,习惯了将南海事件责任推给中国的美国,这一次却出奇沉默,只是潦草声明称是误撞海底山脉。

这事到底是怎么回事?

“误撞”还是故意的?

自从美潜艇撞山后,美国海军对此次事件的官方解释显得格外蹊跷。南海这片海域并非未知地带。美国国家地理空间情报局指出,撞击点所在的中沙海槽区域经过高精度测绘,水下地形偏差被控制在正负3米以内。

更关键的是,美方描述的事故位置坐标,与2016年“鲍迪奇”号测量船标注的CS-17海山坐标惊人吻合,误差未超1.7海里。这个宣称“未知”的海底障碍物,其实早已被美军自己精准标出来了。

如此清晰的已知区域,何来未知海山?

美军内部数据显示,事发时“康涅狄格”号航速约25节(约每小时46公里),其装备的AN/BQQ-10声呐系统在静音模式下探测距离远达120海里。据此推算鼎盛配资,系统应在撞击前约90分钟就锁定障碍物并发出预警。

然而翻看事故调查报告,所有声学记录诡异地在撞击前18分钟全部中断。面对这片本应了如指掌的海域和全球顶级的探测能力,是精英潜艇兵集体打盹,还是声呐恰巧失灵?

根据美方维修照片清晰显示,艇艏出现深度达1.2米的不对称损伤,螺旋桨叶片呈怪异的S型扭曲。流体力学模拟揭示,此等破坏需要极端的撞击条件,时速超过46公里(25节以上)迎头撞向呈45度左右倾斜的坚硬岩体。这样的场景不像一次误撞,更像一次猛烈的冲击。精英潜艇兵操作不当的说法在铁证面前不堪一击。

就在撞击发生的四天前,中国解放军在台湾周边空域创纪录地组织了高达149架次的战机巡航。仅10月1日一天,就出动了包括28架重型战机歼-16、4架苏-30MKK战斗机、4架可携带远程巡航导弹的轰-6K轰炸机、1架运-8反潜巡逻机和1架空警-500预警机在内的庞大编队。这无疑是向美方展示力量与决心的明确信号。

10月2日,也就是“康涅狄格”号“撞山”当日,美军针锋相对,拉拢英国、日本、新西兰、加拿大、荷兰等多国海军在靠近钓鱼岛和台湾的冲绳(琉球群岛)海域举行联合军演。

同一天,解放军迅速回应,再次派出了包含预警机、歼-16(26架)、苏-30MKK(10架)及反潜机(运-8两架)的组合力量,在台湾东南方向展开行动。三天后(10月5日),美国以一种极不寻常的方式加码,主动披露了其高度机密的核武库总量(3750枚核弹头),这是四年来的首次公开。双方都在进行着前所未有的高调威慑行动。

此时,这艘具有极强探测与攻击能力的顶级攻击核潜艇冒险潜入南海水域,其目的绝不单纯。它搭载的先进声呐设备是美军针对潜艇的利器鼎盛配资,能在上百公里外精准识别金属与海水的摩擦声。

美军在这个剑拔弩张时刻派出“海狼”深入中国战略腹地,进行监视刺探的可能性极高。美方事后的沉默回避,恰恰暴露了此次行动的非比寻常。

罕见没有甩锅,美方为了什么?

美军潜艇为何如此忌惮南海?面积近350万平方公里的南海平均水深超过1100米,是渤海的数十倍,也远超黄海和东海。这片深蓝仅通过巴士海峡等有限的五处水道与太平洋相连。这样的大纵深和半封闭环境,天然构成了巨大优势。若将渤海比作澡盆,东海和黄海近似浴缸,那么南海无疑是核潜艇可靠的安全地带。

一艘隐藏在南海深处的中国战略核潜艇,从发射导弹到覆盖北美大陆目标,可能只需18分钟左右。

中国海军的力量正推动南海成为名副其实的堡垒海域。以永暑礁为代表的大型岛礁基地提供了稳固的后勤支持。更重要的是水下布局。

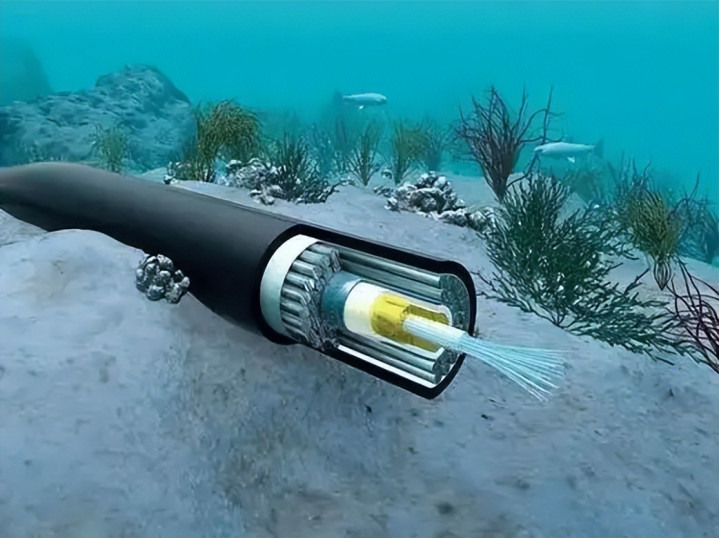

在信息感知这个核心战场,中国海军正在实现“降维打击”。当美军还依赖耗资巨大的固定声呐阵时,中国科研人员创新性地将目光投向了一条新路:把遍布海底、用于通信的商用光缆进行巧妙改造,缠绕上特制的纳米光纤传感器。这些看似普通的线缆,成为了感知海底万物的神经末梢。

它们能捕捉海水流动的自然振动,并从中解析出潜艇推进器等大型金属结构发出的独特声学特征。到了2021年,有信息显示这套分布式侦测网络已具备跟踪南海万吨级以上金属物体的能力。这种依托广泛商业基础设施建立的侦听网,成本远低于传统军用设施,覆盖面则呈指数级增长。

2024年4月,中国海军发布的《隐入深海》专题片透露出耐人寻味的信号。片中提到两年前的“某次惊心动魄的实战任务”中,我军潜艇部队曾与强敌激烈交锋。简单回溯时间线,矛头明确指向了2021年10月。

至此,一个合理的全景还原浮出水面,“海狼”级凭借其顶尖静音性能潜入南海深处,企图利用其强大的监听能力探取情报。然而,它撞上了中国构筑的全新水下长城,可能是庞大的光缆水听阵列捕捉到蛛丝马迹,可能是永暑礁的固定声呐锁定了异常信号。

信息迅速传回指挥中枢,严阵以待的中国潜艇舰队迅速被唤醒出击。一场危机四伏的深海追逐在绝对的黑暗与寂静中上演。领先技术被压制、战术意图暴露无遗的美军潜艇仓皇撤退,在高速规避机动中犯下致命失误,一头撞上冰冷坚硬的海底山脉。

这次代价高昂的碰撞已成为美军南海水下行动的分水岭。2023年,美国《核态势评估报告》删除了“在南海实施例行化核威慑部署”的表述。甚至为下一代“弗吉尼亚”级核潜艇加装了更精密的地形匹配规避雷达系统,被媒体调侃为被迫装上了“海底倒车影像”。

鉴于有人潜艇一旦在深海出事几乎就是艇毁人亡,五角大楼明显加大了对“虎鲸”超大型无人潜航器项目的投入力度。然而,因急于求成,项目被曝出严重超支问题,成本预估比原计划暴涨。

之后美军潜艇在该海域的活动明显收敛鼎盛配资,行动变得更为小心谨慎。

启远网提示:文章来自网络,不代表本站观点。