为构建全民参与、社会共治的消防安全新格局,近日,东莞市出台《东莞市志愿消防队伍建设管理办法》(以下简称《管理办法》),填补制度空白创达盈,推动消防力量从"专业主导"迈向"专业+志愿"协同共治。

该《管理办法》系统规范志愿消防队伍的建设、管理及保障机制,创新激励机制与数字化管理,强化基层火灾防控能力,打造"全民消防"的"东莞模式"。其将于9月1日起正式实施,标志着东莞消防治理进入规范化、制度化新阶段,为全国志愿消防体系建设提供可借鉴的地方经验。

“我们对《管理办法》的出台充满期待!”东莞市消防救援支队大朗大队相关负责人向南都记者表示,该办法为基层消防力量建设提供系统性政策支撑,尤其落实了综合保障措施内容,明确志愿消防队伍的建设和运行经费保障、耗材补偿、人员补助等,将解决经费不足、队伍积极性不高的问题。办法出台后有望破解以往管理难题,对规范队伍建设、提升实战效能意义重大。

消防+志愿

管理办法填补制度空白

据了解,志愿消防队伍是以志愿人员为主,从事火灾预防、初起火灾扑救和宣传教育等群众性自防自救工作的志愿服务组织,具有鲜明的社会公益属性,是国家综合性消防救援队伍和专职消防救援队伍的重要补充,在预防和扑救火灾方面发挥着积极作用。

在国家大力弘扬志愿服务精神的背景下,东莞市投身消防志愿工作的人员和组织逐渐增多,推进"消防+志愿"融合,强化社会火灾防控工作的需求日益强烈。

目前,东莞市注册消防志愿者97347人,消防志愿服务组织及团体49个,近三年累计开展消防志愿活动15万人次,人均志愿服务时长3.09小时,主要开展消防公益宣传、火灾隐患排查、消防安全救助等消防志愿服务活动。

另外,东莞市建成村(社区)兼职消防队伍522个,有村(社区)兼职消防队员5070人,建成村(社区)和单位微型消防站2139个,微型消防站人员超2万人。但东莞市志愿消防队伍管理制度缺乏,队伍建设明显薄弱。

为贯彻落实《中华人民共和国消防法》等法律法规和有关规定,加强和规范志愿消防队伍的建设和管理,提高东莞市火灾预防、扑救和应急救援的能力,最大限度保护人民生命财产安全,解决东莞市志愿消防队伍管理制度空白、建设滞后等问题创达盈,完善保障激励机制,东莞市消防救援局依据依据《中华人民共和国消防法》《中共中央办公厅国务院办公厅关于健全新时代志愿服务体系的意见》《广东省志愿服务条例》等法律法规和相关规定,起草了《管理办法》。

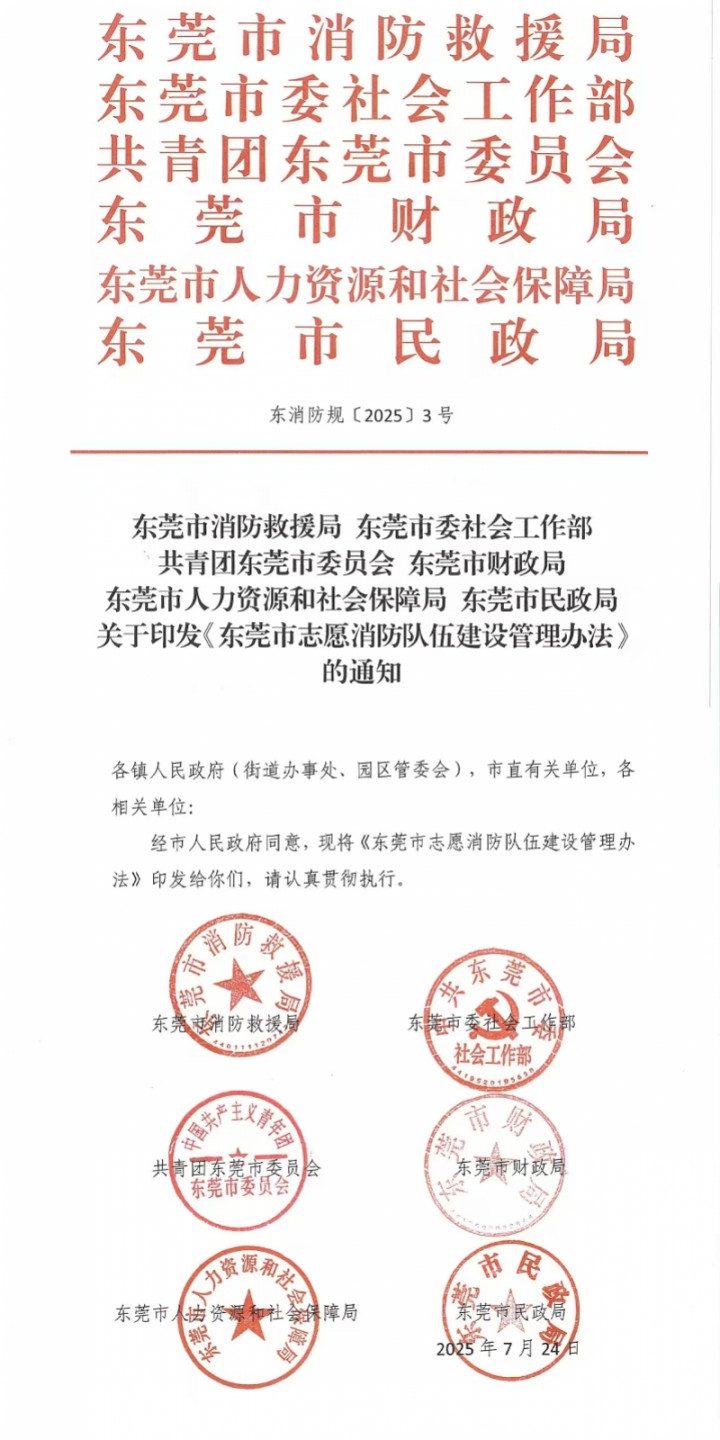

2025年4月18日至5月26日,东莞市消防救援局就《管理办法》先后五次向相关部门、镇街、社会公开征求意见;6月经合法性审查后,于16日通过市消防救援支队办公会议审议。

7月24日,东莞市消防救援局联合东莞市委社会工作部、共青团东莞市委员会、东莞市财政局、东莞市人力资源和社会保障局、东莞市民政局等五个部门,正式印发《管理办法》,并于9月1日起施行。

南都记者了解到,作为全国第二个出台的志愿消防队伍的建设管理办法,《管理办法》所涉及适用范围的规定,参考依据包括于2023年5月在上海实施的《上海市社会消防组织管理规定》。

东莞市在推动消防力量社会化的基础上创新激励机制和数字化管理。并且明确了跨区域救援损耗补偿机制,鼓励救援人员岗前体检、年度体检并建立健康档案,明确学生消防志愿服务可纳入实践学分,强调信息化平台建设,要求志愿服务记录录入全省志愿者管理系统。

建设+管理+保障

三措并举规范志愿消防工作

《管理办法》分别从队伍建设,队伍管理和保障措施三个方面详细规范志愿消防队伍建设要求、队伍管理制度,并落实了综合保障措施。

在规范志愿消防队伍建设方面,如《管理办法》第五条,“机关、团体、企业、事业等单位根据消防工作需要,组建志愿消防队伍,开展火灾预防、初起火灾扑救和宣传教育等自防自救工作,并负责管理。”,明确了建设对象和管理主体,机关、团体、企业、事业等单位根据需要建设志愿消防队伍并负责管理;村(社区)志愿消防队伍依托村(社区)兼职消防队建设。

根据场所火灾危险性以及相关规定规范,全市消防安全重点单位,大型商业综合体,高层公共建筑,设有管理部门、物业服务的住宅小区等单位,除依法应建立企业专职消防队外,应当按标准建立志愿消防队伍,设立微型消防站,并承担相应工作任务,有力提升单位火灾防控能力和水平。

此外创达盈,明确成立消防志愿服务指导管理机构,规范日常管理、人员招募、归属调整,搭建消防志愿服务阵地,统一牌匾标识、服装标志等。

《管理办法》还通过系统化的制度设计,构建了从队伍建设到日常管理的完整闭环。在明确各类主体建设要求的基础上,同步建立了配套管理机制,确保志愿消防队伍不仅"建起来",更能"用得好"。

如《管理办法》第十五条“机关、团体、企业、事业等单位组建的志愿消防队伍应当组织接受岗前培训,培训合格后方可参加执勤,并定期组织开展在岗培训,不断提高业务技能。”等,明确了人员培训、业务训练、执勤训练、招录补充等方面的内容,有力推动队伍建管并重,提升队伍建设水平。

村(社区)兼职消防队、微型消防站建立应急响应和处置机制,也纳入市消防救援调度指挥体系,定期有针对性的业务培训,提高火灾预防、初起火灾扑救的能力。

同时加强消防消防志愿服务各要素管理,明确消防志愿服务内容,为群众提供科普知识宣传、查改火灾隐患、消防安全救助等服务。

为确保管理要求能够真正落地见效,《管理办法》创新建立"管理-保障"联动机制,通过健全配套保障体系为规范化管理提供有力支撑。

据《管理办法》第二十四条,“志愿消防队伍的建设和运行所需经费,由组建单位负责保障。鼓励单位和个人捐助消防志愿服务队建设。”等,《管理办法》结合消防救助公益性特点,明确志愿消防队伍的建设和运行经费保障、耗材补偿、人员补助等,解决经费不足、队伍积极性不高的问题。

此外,《管理办法》结合消防工作高危特点,购置人身意外伤害保险,制定职业健康检查制度,建立职业健康档案,明确志愿消防队员依法享有的工伤、医疗、抚恤待遇。以及定期表彰奖励,让普通志愿者也能在保障下成为守护城市的“安全英雄”。

《管理办法》还建立了志愿服务激励保障制度,完善消防志愿服务时间储蓄制度,为消防志愿者提供荣誉奖励、保险交通、爱心优惠、公益捐赠、星级认证等激励保障。

茶山消防救援大队称,将根据新《管理办法》,依托大队指挥中心及我镇突发事件应急处置联动群,实现村(社区)志愿队伍、兼职消防队与专业消防力量的信息互通,一旦发生警情,由市、镇两级指挥中心统一调度,根据火灾规模就近调配村(社区)兼职队、单位志愿队参与初期处置,以保障在火灾扑救、应急救援等工作中实现高效联动。

专业力量+社会参与

东莞创新消防共治新模式

大朗大队方面表示,此前对于单位志愿消防队伍以日常业务指导为主,主要通过“检查+培训”的方式推进队伍规范化建设。“新的《管理办法》出台有望破解以往管理难题,对规范队伍建设、提升实战效能意义重大。”

《管理办法》立足东莞实际,针对志愿消防队伍长期存在的管理制度缺失、保障不足等问题,首次系统性构建了覆盖队伍建设、管理运行、保障激励的全链条制度框架。

在保障机制方面,创新性地建立了经费保障、人身保险、健康管理、工伤抚恤等多重保障体系,并配套推出荣誉奖励、学分认定、时间储蓄等激励机制,切实提升社会参与积极性。

同时,《管理办法》通过开放消防科普资源、纳入志愿服务平台等措施,推动形成全民参与消防治理的新格局。

作为对国家《消防法》和《十四五国家消防工作规划》的贯彻落实,《管理办法》不仅填补了东莞市志愿消防队伍管理的制度空白,解决了建设滞后问题。

通过规范化建设、专业化培训和多元化激励,东莞正积极推动消防安全治理模式向“全民共治”转变,推动消防救援力量体系向“专业队伍+志愿力量”高效协同转变,共同筑牢社会火灾防控根基,提升城市安全韧性。

未来,在新的《管理办法》下,各镇消防大队将如何加强对镇内所有志愿消防队伍纳入全市消防调度指挥体系的管理和协调,以保障在火灾扑救、应急救援等工作中实现高效联动?

茶山大队方面表示,根据《管理办法》,依托大队指挥中心及该镇突发事件应急处置联动群,可实现村(社区)志愿队伍、兼职消防队与专业消防力量的信息互通,一旦发生警情,由市、镇两级指挥中心统一调度,根据火灾规模就近调配村(社区)兼职队、单位志愿队参与初期处置。

“结合新管理办法,我们进一步明确了‘村(社区)兼职消防队、微型消防站应当纳入市消防救援调度指挥体系’内容。”大朗大队方面称,将进一步强化大队接处警指挥调度平台和镇内突发事件应急处置联动群的运用。在目前村(社区)兼职消防队接入指挥调度平台的同时,推进企业微型站纳入指挥调度体系,争取同步人员、装备、值守信息,建起市、镇、村社区(微型站)三级指挥调度体系。

“接下来,大朗大队将联合镇团委开展百校千人大学生突击队开展结对活动,让更多大学生志愿参与消防工作。”除此之外,大朗还将由大朗镇团委招募志愿者,消防救援大队进行培训授课、结业考核,培育消防志愿讲师,组建镇级消防志愿讲师团“大朗火焰蓝志愿宣讲先锋队”创达盈,深入推进消防安全“五进”宣教培训工作,切实提升全民消防安全意识和自防自救能力。

启远网提示:文章来自网络,不代表本站观点。